オンライン講座の作りたいけど

何から始めればいいのかわからない。

こんなお悩みありませんか?

オンライン講座の作成は、いろんなステップやツールが必要で、初めての方には少し複雑に感じられるかもしれません。

僕も、初めて講座を作った時は、プラットフォームの選択、価格設定、集客方法など、多くの点で迷いました。

そこで今回は、オンライン講座のテーマの選定から、集客方法、販売戦略に至るまでを9のステップで解説していきます。

この記事を読めば、オンライン講座を作成し収益化するためのステップを知ることができます。

Step1:オンライン講座のテーマとターゲットを決める

オンライン講座を作成する際、最初に決めなければならないのがオンライン講座のテーマとターゲット。

つまり、「誰に、何を」教えるのかということです。

講座のテーマを決める

テーマが明確であれば受講者に何を学べるのかが伝わりやすく、関心を持ってもらいやすくなります。

たとえば、

- 初心者向けプログラミング講座

- 自宅でできるヨガ

- 3ヶ月で5万円稼ぐブログアフィリエイト講座

など、明確で具体的なテーマであるほど講座内容をイメージしやすく、魅力的に感じます。

とはいえ、

専門的な知識なんてありません

という方も多いのではないでしょうか。

でも大丈夫、必ずしも専門的なものでなくても構いません。

自分が好きなことや情熱を持っていることも魅力的なテーマとなります。

パン作りが趣味なら「子どもと一緒に手作りパンを楽しむ時短パン講座」。

水彩画が好きなら「自然体で描く水彩画が講座」。

子育て中なら「赤ちゃんの寝付きが良くなるベビーマッサージ講座」

などなど、『自分の好き』を活かした講座も共感を呼びやすくなります。

つまり、「自分の好きなこと」が「ターゲットの悩み」を解決してあげられるのなら、お客さまにとってとても価値のある講座になるということ。

専門的な知識がなくても、自分の経験を伝えることで価値の高い講座は作れるのです

講座のターゲットを決める

ターゲットの設定はオンライン講座の成功に不可欠です。

ターゲットが誰なのか明確にすることで、講座の内容やアプローチ方法が決まり、適切なメッセージを送ることができます。

ターゲットを具体的に設定するためには、「ペルソナ」を作ることが非常に有効です。

ペルソナとは、講座を受けてほしい理想的な受講者像のこと。

受講者のニーズや抱えている課題を明確にし、その人にピッタリな講座を提供できるようになります。

最も簡単なペルソナの設定方法は「過去のあなた」をモデルにすることです。

自分のことなら、何に悩み、どんな解決方法を探していたのか設定しやすく、あなたと同じ悩みを持っている人にピッタリな講座を提供できるようになります。

step2:ペルソナのニーズに合った講座を設計する

ターゲットのニーズをしっかり理解し、それに合った講座設計を行うことは、売れるオンライン講座を作るためにはとても重要です。

なぜなら、受講者が自分の生活や仕事の中で無理なく学べる内容や形式でないと、講座を受講し続けることが難しくなるからです。

たとえば、ターゲットが「子育て中の主婦」の場合、子育てや家事に忙しく受講する時間を作りにくいという背景が考えられます。

そのため、講座を設計する際、以下のような要素を盛り込むことで、子育て中の主婦でも取り組みやすいのではないでしょうか。

- 短時間で取り組める

- 好きな時間に学べる動画講座形式

- スマホでも学習できる

- 進捗を確認できる

ペルソナのニーズを満たす講座は魅力的に見えますし、満足度も高くなりやすいで

Step3:オンライン講座の種類と形式を選ぶ

オンライン講座には、主に「ライブ配信形式」と「動画形式」の2つがあります。

それぞれの形式には異なる特徴があり、講座の内容や受講者のニーズに合わせて最適な形式を選ぶことが重要です。

ここでは、それぞれのメリットとデメリットについて詳しく解説します。

◆ 結論 ◆

動画講座8割、ライブ配信2割をおすすめします。

なぜなら、自分のペースで効率よく学べ、不定期のライブ配信でコミュニケーションが取れるこの形が最も効率が良いです。(私の主観)

ライブ配信形式

ライブ配信形式は、リアルタイムで受講者と講師がやり取りをしながら進行する形式です。

ZoomやGoogle Meetなどのツールを利用して、講座を配信します。

講義やワークショップ、ディスカッション形式の講座など、双方向のコミュニケーションが必要な場合に適しています。

ライブ形式のメリット

- リアルタイムでコミュニケーションが取れる

- 臨場感があり、受講者の集中度が高い

- グループワークやディスカッションに最適

ライブ配信の最大の魅力は、双方向のコミュニケーションを取れることです。

講師との直接的なやり取りがあるため、受講者の参加意識も高まりモチベーションが保たれます。

また、グループワークを行うと受講者同士の交流が生まれ、学習が促進されるのも大きな利点です。

ライブ形式のデメリット

- 時間の制約がある

- 通信環境に左右される

- 講師側の準備が大変

ライブ配信は、講座の日時が決まっているため、受講者がその時間に参加できない場合があります。特に、忙しいビジネスパーソンやシフト勤務の方にとっては、時間の融通が利きにくいことがデメリットとなります。

また、通信環境が良くないと配信を視聴することもできません。

さらに上記に加え、僕が最もデメリットに感じたのは、ライブ配信の日時が決まっているがゆえの「置いてけぼり感」です。

ライブ配信は先の日程まで決定していることが多く、カリキュラムの進捗が遅れていても、講座はどんどん先に進みます。

そのため、初歩的なところでつまづいている僕は、めちゃめちゃ焦りと置いてけぼりにされたような感じを受けました。

動画形式

動画講座形式は、事前に録画された講義を受講者が自分のペースで学べる、非常に柔軟な形式です。

動画形式のメリット

- 受講者が好きな時間に学習できる

- 何度でも繰り返し視聴できる

- 講師側の準備が比較的容易

動画形式のメリットは、受講者が自分の都合に合わせて学習できることです。

仕事や家事で忙しい人でも、空いた時間に講座を視聴し、自分のペースで進めることができます。

特に、忙しいビジネスマンや子育て中の主婦など、時間の制約がある人に適しています。

また、何度でも視聴できるので難しい部分を何度も確認でき、理解を深めることができます。

動画形式のデメリット

- リアルタイムで質問しにくい

- 受講者のモチベーション維持が難しい

- 受講者間の交流がない

動画形式は、録画された動画を提供するため、受講者がその場で質問したり、フィードバックを受けることができません。

受講者が疑問を感じた場合、講義終了後にメールやチャットで質問を送るなどの手間が発生する可能性があります。

また、受講者が自分のペースで進められる一方、モチベーションを維持するのが難しい場合があります。

特に、進行役となる講師がいないため、受講者が途中で飽きてしまったり、継続して学ぶ意欲を失ってしまうことが考えられます。

受講者に合った形式を選ぶ方法

オンライン講座をどちらの形式で提供するかは、受講者のライフスタイルや学習ニーズに合わせて決めることが大切です。

以下のようなポイントを考慮して、適切な形式を選びましょう。

忙しい受講者には動画講座形式

忙しいビジネスマンや、子育て中の主婦など、時間の自由が少ない受講者は動画講座形式がおすすめ。

自由な時間に講座を進めることができるため、受講者は自分のスケジュールに合わせて学習できます。

リアルタイムのやり取りを重視するならライブ配信

すぐに質問をしたい受講者や、ディスカッションを重視する内容の場合は、ライブ配信形式が効果的です。

特に、プログラミングやデザインのように、細かいフィードバックが重要なスキルを教える場合は、ライブ形式が適しています。

Step4:オンライン講座のカリキュラム制作手順

ここからは、オンライン講座の具体的な制作手順について解説します。

カリキュラム作成や録画・配信の準備をしっかりと行うことが成功への鍵です。

カリキュラムの作成方法

オンライン講座を作成する際に最も重要なのがカリキュラムの作成です。

カリキュラムとは、講座の全体的な構成や進行方法を計画することで、受講者が効率的に学べる道筋を提供するものです。

カリキュラムがしっかりと組み立てられていれば、受講者は迷うことなく学びを進めることができ、講座の内容を効果的に吸収できます。

一方で、カリキュラムが曖昧だったり、順序立てていない場合は受講者が混乱し、学びの成果が半減してしまう恐れがあります。

たとえば、プログラミング講座で初めての人がいきなり高度なテーマに入ると、内容についていけなくなりやすいです。

逆に、基礎を固めてからステップアップするカリキュラムであれば、受講者は少しずつ理解を深めることができ、自信を持って次のステップに進めます。

カリキュラム作成のステップ

カリキュラムを作成する際は、以下のステップを意識することで、分かりやすく効果的な講座を提供できるようになります。

最初に、講座のゴールを明確にしましょう。ゴールとは、受講者がその講座を終えたときに、どのようなスキルや知識を身につけているべきか、具体的に設定するものです。このゴールが不明確だと、カリキュラムの全体像がぼやけ、受講者にとってもどこを目指しているのかが分かりにくくなります。たとえば、「この講座を受け終わることで、HTMLとCSSの基本的なコードを書けるようになる」といった具体的なゴールがあると、受講者も目標に向かって学びを進めやすくなります。

次に、そのゴールを達成するためのステップを細分化して計画します。このステップは、受講者が無理なく学習を進められるように小さく分けていくことがポイントです。各ステップにおいて、具体的な学習内容とその目的を明確にします。たとえば、以下のようにカリキュラムを構成できます。

①基礎知識の解説

まずは、講座で必要となる基礎知識を学びます。

この段階ではまだ実践的な内容に入るのではなく、講座の全体像や用語・概念などの理解を深めることを目的とします。

たとえば、プログラミング講座であれば、「HTMLの基本的なタグとその役割を理解する」などが基礎ステップに該当します。

②基礎知識の応用

基礎がしっかりと身についた段階で、次にそれを応用するステップに進みます。

この段階では、学んだ知識を使って簡単な課題に取り組み理解を深めます。

プログラミング講座の場合、簡単なウェブページを作るなどの実践的な演習が有効です。

③実践的な課題に取り組む

最後に、実践的な内容を通して、学んだ知識を定着させます。

この段階では、受講者自身が自分でコンテンツを作成したり、より複雑な課題に挑戦することで、スキルの応用力を養います。

プログラミング講座の場合、HTMLとCSSを使って、デザイン性のあるウェブページを作成する課題などが該当します。

各ステップには明確な目的を設定しましょう。たとえば、

「ステップ1の目的は、基礎用語の理解」

「ステップ2の目的は、基本的な構文を応用できるようになる」

など、それぞれのステップで受講者が達成すべきことを明確に示すことが大切です。

これにより、受講者は「今学んでいることが、最終的なゴールにどうつながるのか」を理解しやすくなり、学びのモチベーションが維持しやすくなります。

カリキュラムを進めていく中で、受講者の理解度を確認するタイミングを設けることも重要です。

たとえば、各ステップの終わりにワークやチェックシートを用意して、理解度を測るのが効果的です。

また、受講者が疑問を持った場合に、すぐに質問できる場を提供することも大切です。

これにより、受講者がつまずくことなく学びを進めることができます。

カリキュラムは計画通りに進むことが理想ですが、受講者のペースや理解度に応じて柔軟に対応する必要があります。

たとえば、受講者が予想以上に早く理解できる場合は、次のステップに進む準備をし、逆に理解が難しい部分があれば、追加の説明や補足資料を提供するなどの対応をしましょう。

このように、しっかりとしたカリキュラムを作成することで、受講者は効率よく学びを進められますし、達成感を感じられるものにすることで講座の質も高まります。

Step5:録画・配信の準備

オンライン講座の質を高めるためには、録画・配信の準備がとても重要です。

ここでは、録画に使用するソフトの選び方など、講座をスムーズに進行するための準備方法を詳しく解説します。

画面録画・編集ソフト

オンライン講座では、画面録画ソフトを使用して講師が説明しながらプレゼンテーションをするのが一般的です。

以下に無料と有料の代表的なソフトを紹介します。

無料“でも”使える画面録画ツール

Zoom

Google Meet

会議ツールとしてよく使われますが、画面共有機能を使って講座を録画することも可能です。特に、ライブ配信と同時に講座を録画する場合に適しています。無料で利用できる点が大きなメリットですが、映像や音声の品質はインターネット接続に依存するため、安定した通信環境が求められます。

Canva

より高品質な動画を作成したい場合、有料の録画・編集ソフトを検討しましょう。たとえば、「Camtasia」は、シンプルな操作で画面録画ができるだけでなく、動画の編集機能も豊富に備えています。字幕の追加やトランジション効果の挿入、アニメーションの利用など、プロフェッショナルな仕上がりが期待できます。Canvaも簡単に使えるデザインツールとして有名で、ビジュアルを強化したい講座に向いています。

おすすめポイント

無料ツール(ZoomやGoogle Meet)を活用すると、コストを抑えつつ録画が可能。

有料ソフト(Camtasiaなど)は高品質な講座を作りたい場合に最適。

次に紹介する動画編集ソフトでも画面録画は可能です

動画編集ソフトの選び方

録画した映像をそのまま使用する場合もありますが、クオリティを高めるためには編集が必要です。

動画編集ソフトを使うことで、無駄な部分をカットしたり字幕を追加したりして、視聴者にとってわかりやすく、魅力的な講座を作成することができます。

ここでは、オンライン講座作成に使われている以下の人気のソフトの特徴を紹介します。

- DemoCreator(デモクリエイター)

- Camtasia(カムタジア)

- Premiere Pro(プレミアプロ)

- ScreenFlow(スクリーンフロー)

DemoCreator(デモクリエイター)

価格:

永続ライセンス5,980円(税込)

※2024年10月現在の価格です。

※Win/mac用

特徴:

初心者向けの直感的な操作性で簡単に録画や編集ができ、画面キャプチャーに強みを持っているのが特徴。

チュートリアルや講座の作成に最適なアニメーションやテキスト挿入機能が充実しており、解説動画やプレゼン形式のコンテンツ制作に向いています。

オンライン講座作成で、画面の操作やスライドを使ったレクチャーを録画する際にとてもに便利です。

Camtasia(カムタジア)

価格:

30,253円/年(税込)

※買い切りはなくなりました。

※Win/mac用

特徴:

Camtasiaは、画面キャプチャー機能と使いやすい編集機能を兼ね備えたオールインワンソフトです。

初心者でも使いやすく、ドラッグ&ドロップで編集が可能です。

画面録画の編集など、凝った編集が必要ない場合や素早くシンプルな編集をしたい場合に最適です。

オンライン講座の画面操作やスライドプレゼンを録画する際に特に便利です。

Premiere Pro(プレミアプロ)

価格:

年間プラン一括払い:34,680 円/年(税込)

年間プラン月払い:3,280円/月(税込)

月々プラン:4,980円/月(税込)

※Win/mac用

特徴:

Premiere Proは、映画やテレビ業界でも使われるレベルの高機能を備えたプロ向けソフトです。

細かい編集やカラーグレーディング、エフェクト追加など、あらゆる面でカスタマイズが可能です。

複雑なプロジェクトや、よりクリエイティブなコンテンツ制作に最適です。

高コストですがプロ向け機能が充実しているため、質の高い動画を作り差別化たい人には価値があります。

ScreenFlow

価格:

買い切り$169(約25,000円)

※2024年10月現在の価格

※Mac専用

特徴:

ScreenFlowは、Mac専用のソフトで、録画も編集もできる一体型ソフト。

画面のキャプチャーや音声の録音、編集までを一つのソフトで行えるため、操作の手間を省けます。

シンプルで使いやすく、エフェクトやアニメーション、トランジション(シーンをつなぐエフェクト)など多くの機能を持っています。

Camtasiaよりもやや高度な編集が可能ですが、Premiere Proほど複雑ではないため、初心者から中級者におすすめです。

また、iphone、ipadの画面を録画する機能があるため、スマートフォンやタブレット向けのアプリやオンライン講座の説明動画を簡単に作成できます。

Macユーザーにとっては、価格と機能のバランスが良く長期的に使いやすいツールではないでしょうか。

おすすめ

オンライン講座の作成は

- 画面録画

- 不要なシーンのカット

が、最低限できれば問題ないので、初心者にはコストパフォマンスの良い「デモクリエイター」がおすすめです。

僕もデモクリエイターを使っています。

マイクの選び方

講座の音質は、受講者にとって非常に重要です。

音声が不明瞭だったりノイズが入っていると、受講者が内容を聞き取りにくく集中力を欠いてしまいます。

ここでは、録音に適したマイクの選び方を紹介します。

コンデンサーマイク

コンデンサーマイクは、クリアで繊細な音声を録音するのに適しています。

特に、講義の音声やナレーションなど、声をはっきり伝えたい場合に向いています。

しかし、周囲の音を拾いやすいため、静かな環境で収録する必要があります。

ダイナミックマイク

ダイナミックマイクは、周囲の雑音を抑えながらしっかりと声を拾ってくれるため、自宅での録音や少し雑音がある場所での録音に向いています。

たとえば、家の中で生活音が気になる場合、ダイナミックマイクを使うことで、不要なノイズを減らすことができます。

ただし、マイクに口を近づけて話さないといけないため、マイクアームが必要になります。

ダイナミックマイクとパソコンの接続には、USB端子に挿すだけで使える「USB接続」とオーディオインターフェースに繋いで接続する「XLR接続」があります。

XLR接続の方が音質は良いものの、オーディオインターフェースを購入するコストがかかるため、僕はUSBタイプを使っています。

僕が使っているマイク

オーディオテクニカ AT2040USB

価格:約20,000円

ダイナミックマイクだけけに環境音を拾いにくく、ショックマウントとポップフィルターが本体に内蔵されているのでポップノイズも乗りにくいです。

音質も良く満足しています

評価が高いマイク

マイクにこだわりがなければ、Amazonなどのネットショップで商品レビューを確認し、評価の高いマイクを購入するのもよいでしょう。

評価の高いマイクの例

- Logicool G Blue Snowball

約6,000円

コンデンサーマイク - FIFINE ダイナミックポットキャストマイク

約9,000円

ダイナミックマイク(USB) - HyperX QuadCast

16,500円

コンデンサーマイク

Step6:オンライン講座のプラットフォームを選ぶ

これまではオンライン講座の配信に、「オンクラス」や「Teachable」などの会員サイトを利用するか、海外のオールインワンツールを利用している人がほとんどでしたが、現在は日本語対応のオールインワンシステムが主流になりつつあります。

オールインワンのマーケティングシステムとは?

講座を配信するための会員サイト、メルマガ、LP作成、決済など、集客から販売までの流れ(ファネル)を一括で整えられるのがオールインワンシステムです。

会員サイトやメルマガを別々に契約するよりコストを抑えられるので、利用者がどんどん増えています。

これから講座を構築する方はオールインワンシステムの導入をおすすめします。

systeme.io(システムアイオー)

systeme.ioは、無料から使えるオールインワンのマーケティングシステム。

無料でほぼ全ての機能が利用可能なのでめちゃくちゃ便利です。

フランスの起業家によって開発されたツールですが、日本語でのサポートにも対応しているので安心できます。

無料プランで使える機能

メールのリスト数:2000件まで

メール送信数:無制限

セールスファネル:3つまで

ブログ:1つ

オンラインコース(講座):1つ

コミュニティ:1つ(メンバー無制限)

などなど。

料金プラン

systeme.ioの魅力はコストパフォーマンスの良さ。

スタートアッププランで月額3,500円、ウェビナープランで月額6,000円、無制限プランで月額12,500円という安さです。

中規模のオンライン講座の運営ならウェビナープランで十分事足ります。

とはいえ、物足りなさを感じる部分もあったり。

それが、

- 予約システムがない

- zoomと連携ができない

- メルマガのシナリオ分岐ができない

というところ。

個別相談に予約フォームとzoomの案内は必要不可欠。

systeme.ioにはこの機能がないので、手動でメッセージを送るか、外部ツール(TimeRexなど)を別途契約する必要があります。

また、「シナリオ分岐」は見込み客の絞り込みに便利な機能ですが、この機能が無いのは地味に困る。

「無くてもどうにかなるけど、あればめちゃくちゃ便利」という機能です。残念。

UTAGE

systeme.io同様、オールインワンのマーケティングシステム。

systeme.ioとの主な違いは

- LINEとの連携ができる

- 予約カレンダー搭載

- zoomとの連携が可能

- メール、LINEの細かい設定が可能

といったところ。

料金プラン

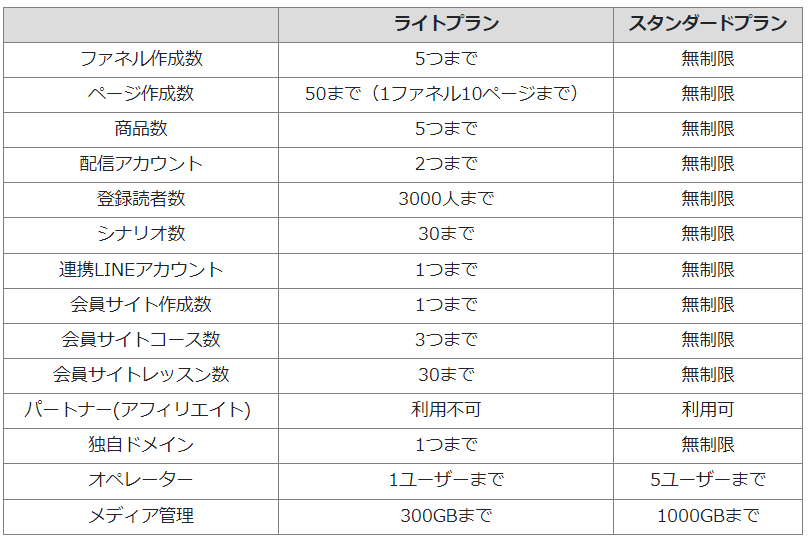

UTAGEの料金プランは以下の2種類。

- ライトプラン:9,700円/月(税込)

- スタンダードプラン:21,670円/月(税込)

高機能でかゆいところに手が届く使いやすいツールなだけに高コスト。

とはいえ、メルマガ配信ステム「マイスピー」と、LINE配信システム「エルメッセージ」と同等の機能もパッケージに含まれているので、別々に契約することを考えたら破格ですね。

商品が売れる仕組みを完成させるまでは、制限のあるライトプラン9,700円/月(税込)で十分かと思います。

Step7:オンライン講座の価格設定

価格設定を行う際には、まず他のオンライン講座がどのくらいの価格で提供されているのかを知ることが非常に重要です。

同じジャンルや同じターゲット層に向けた講座の料金を参考にすることで、自分の講座が適正な価格に設定されているか確認できます。

競合の価格をリサーチし販売価格が決まったら、フィードバックを得るための「モニター価格」で販売することをおすすめします。

モニター価格を設定するメリット

モニター価格とは、通常価格よりも安い価格で受講者に提供する販売戦略です。

これは、最初の受講者からフィードバックを集め、講座の内容を改善するために非常に有効な戦略です。

以下は、モニター価格を設定することで得られる主なメリットです。

ローリスクでスタートできる

受講者にとってもモニター価格は通常価格よりリスクが低く、気軽に受講してもらいやすくなります。

講座の評価がゼロの段階で割引価格を提供することで、受講者が講座に参加しやすくなります。

受講者の集客が簡単

通常価格よりも安いモニター価格で講座を提供することで、最初の受講者を確保しやすくなります。

特に、オンライン講座を初めて販売する際には、受講者が講座の内容を信頼するためのレビューや口コミが必要です。

モニター価格で集まった受講者からのポジティブなフィードバックやレビューは、今後の講座販売に向けた大きなアドバンテージとなります。

フィードバックを収集できる

初期の段階では、講座が完璧でない可能性があります。

モニター価格で受講してくれた受講者からフィードバックをもらうことで、講座の内容や進行に関する改善点を発見できます。

特に、講座のボリュームや難易度が適切かどうか、どの部分で理解が進みにくいかなど、実際の受講者の声を聞くことで講座をより良いものにすることができます。

モニター価格の決め方3ステップ

モニター価格を設定する際には、最初に目標受講者数と収益目標を決め、そのバランスに基づいて価格を設定します。

モニター価格で何名の受講者を集めたいかを決めます。

たとえば、10名からのフィードバックを集めたいと考えた場合、その人数を基準にモニター価格を設定します。

受講者数が少ないと、十分なフィードバックが得られず、改善点を見つけにくい可能性があります。

逆に、受講者数が多すぎると、フィードバックを処理しきれない場合があるので、無理のない範囲で目標受講者数を設定することが大切です。

モニター価格を設定する際には、通常価格の50%〜70%程度の割引価格が一般的です。

たとえば、通常価格が50,000円の講座であれば、モニター価格は25,000円〜35,000円程度に設定すると良いでしょう。

50%〜70%は、受講者にとっても魅力的な価格設定でありつつ、講師側にとっても収益を得ながら講座を改善する機会を確保できる価格帯です。

目標金額の設定例

目標として10名の受講者をモニター価格25,000円で集めることを考えた場合、10名×25,000円=250,000円の収益が見込めます。

この収益をベースに、広告費やツールの利用料などの費用を差し引いても、利益が確保できる範囲で設定します。

モニター価格は利益を得るためではなく、

- フィードバクをもらうこと

- 実績を作ること

が目的です。

利益を追求するのは実績を付けてからにしましょう。

モニター価格が安すぎると、受講者に価値を感じてもらいにくくなります。

あまりにも安い価格に設定すると、講座の質に疑問を持たれてしまうこともありますので、価格のバランスが重要です。

適切な価格設定で、受講者に「お得感」を感じてもらいつつ、講座の価値を適切に伝えることが大切です。

価格設定をする際には、まず他の講座の相場をしっかりと調査し、自分の講座のボリュームや内容に見合った適切な価格を設定することが重要です。

受講者が価格に対して価値を感じるかどうかが、講座の成功を左右します。

また、追加のサポートやコンテンツを提供することで、より高額な講座を提供することも可能です。

Step8:オンライン講座へ集客する方法

SNSやブログは、オンライン講座の認知を広げるために効果的なツールです。

それぞれのプラットフォームには特有の強みがあり、ターゲット層に合わせて最適な使い方をすることで受講者を効率よく集めることができます。

ただ、2つの集客方法の特徴を知らないと、全く成果に繋がらなかったり、安定した収益を生み出せなくなってしまいます。

その、2つの集客方法の特徴というのが、

- ストック型メディア

(ブログ・YouTube・ポッドキャストなど) - フロー型メディア

(SNS)

です。

ストック型メディア(ブログ・YouTubeなど)

ストック型メディアとは、投稿した記事が積み上がるほど価値が出るメディアのことで、ユーザーの方から情報を求めてメディアに訪れるという特徴があります。

つまり、ストック型メディアに来るユーザーは、

- お店の場所を知りたい

- 人気の〇〇を知りたい

- 〇〇を解決する方法が知りたい

と、悩みが顕在化しているということです。

また、ブログやYouTube、ポッドキャストは、投稿するとネット上に記事が存在し続けるので、視聴する人がいる限り長期的に集客できるメリットがあります。

その一方で、ストック型メディアは育てるのに時間がかかるため、挫折してしまう人もめちゃくちゃ多いです。

フロー型メディア

フロー型メディアは、短期間で消費されるコンテンツを主に配信するメディアのことです。

新しい情報が次々に流れ、鮮度やリアルタイム性が重視されるため、古いコンテンツはあっという間に流れていきます。

話題にもよりますが、投稿の賞味期限は24時間程度で、投稿頻度が下がるとインプレッション(表示回数)が著しく下がります。

その一方、バズが起きやすく短期的に多くのユーザーを集客できることもあります。

また、それぞれのSNSには特徴があり、自分に合ったメディアを活用することで継続的に投稿できるようになります。

X(旧Twitter)

最新の情報がどんどん流れるため、リアルタイムのニュースやトレンドをチェックしやすいメディア。

Xでの集客には、ユーザーとのコミュニケーションと参加したくなる企画を打ち出すことがカギ。

拡散力があるので短期間で大きく稼げるのもXの魅力。

Xには共感と応援の文化があるので、有益なノウハウを投稿するだけではフォロワーは増えない傾向にあります。

写真や動画がメインで、視覚的に「魅せる」メディア。

投稿やリール(動画)の編集に時間がかかるが、上手に作ることができればファン化しやすいです。

また、インスタには投稿にトレンドがあり、文字だけ投稿、指差し動画、短いリール、長いリール、などなど、流行りを追うのもテクニックの一つだったりします。

無形商品を扱うコーチ・コンサルは、顔出し、声出しすることでファン化できます。

基本的に実名登録のメディアなので、誹謗中傷が少ない(気がします)。

他のSNSに比べて長文投稿しやすく、コミュニケーションが活発に行われることが多いです。

(ノウハウの垂れ流しより、コミュニケーションが重要です)

また、Facebookの属性は集客目的、副業の紹介で使っている人が多いので、これらの人がターゲットならおすすめできるメディアです。

ストック型とフロー型の上手な使い方

集客は「ブログだけやる」「インスタグラムだけやる」と、一方に偏るのではなく、

- ストック型の成長の遅さを、フロー型でカバーする

- フロー型の資産性の無さを、ストック型でカバーする

といった感じで、デメリットを打ち消すために両方やることをおすすめします。

Step9:メルマガやLINEを使って販売する

リスト(メールアドレスやLINE登録リスト)は、ビジネスにおいて貴重な資産となります。

見込み客と定期的なコミュニケーションを通じて関係性を築き、講座への関心を高め、最終的に購入していただきます。

リストが増えるほど、次々と商品やサービスを紹介でき、売上が作りやすくなるので、商品を販売するならメルマガ・LINEに登録してもらいましょう。

無料プレゼントを提供してメルマガに登録してもらう

「メルマガに登録して下さい」と呼びかけただけでは誰も登録してくれません。

なぜなら、ユーザーはあなたに何の興味も持っていないし、登録する理由がないからです。

そこで、無料のプレゼントを提供して『メルマガに登録する理由』を作ってあげましょう

何をプレゼントしたらいいの?

プレゼントの種類は様々ですが、講座に興味を持ってもらえるノウハウが一般的です。

そのノウハウを、PDF、動画、音声にしてプレゼントします。

例えば、

ダイエット講座を販売するなら、ダイエットを始める1つ手前の情報

- ダイエットを成功させるモチベーションUP術

- 無理なく痩せる食事制限チェックシート

- ダイエットをより効果的にするストレッチ

のような情報なら喜んでもらえそうではないでしょうか。

プレゼントを作るうえで最も大事なことは『一貫性』です。

プレゼントの内容と販売する講座の内容がズレていると、成約率はめちゃくちゃ下がります。

「何に興味を持たせて講座を提案するか」を考えてみましょう。

メルマガ・LINEは何を書けばいい?

メルマガ・LINEでは定期的に、講座に関連する情報や特典を提供し、講座への興味を持続させることが重要です。

以下のコンテンツを配信すると、受講者の関心を引きやすくなります。

メルマガ読者の悩みを解決する記事

メルマガに登録してくれた人は、あなたが発信する情報(プレゼント)に興味を持ってくれています。

そのため、より深い信頼関係を築くために

- 何に悩んでいるのか?

- 何を知りたいのか?

- どうやって解決したいのか?

などなど、読者さんの悩みが解決できるような情報を発信していきましょう。

定期的にメッセージを配信することで信用を得られ、講座を販売した際に成約しやすくなります。

「この人の商品だから間違いない」と言ってもらえるようになると、売り込まなくても売れるようになります。

ターゲットが喜ぶお役立ち情報

メルマガの中で、読者に役立つ教育的なコンテンツを提供することも有効です。

講座の内容に関連する、知識やスキルのヒントを配信することで、見込み客に「この講座を受けたい」と思わせることができます。

- 身につけておくと良い知識

- おすすめの書籍

- 成功・失敗体験 などなど。

特に、モチベーションを上げる配信が効果的です。

「講座を受講した方はこんな変化がありました」と、ストーリーを交えて紹介すると、読者さんは『自分ごと』として考え「自分もこうなりたい」と講座に価値を感じるようになります。

限定オファーや特典の提供

メルマガの読者限定で、割引や特典を提供することで、登録者が講座を受講するきっかけを作ります。

クーポン配布

- 3日間限定で20%オフ

- メルマガ読者限定で20%オフ

- 先着10名限定で20%オフ

といったオファーは、受講者を増やすための効果的な方法です。

特に、受講を迷っている見込み客に対しては、このような金銭的なメリットが購入を決断するきっかけになります。

特別コンテンツを提供

メルマガ読者に対して、講座の一部を無料で体験できる「無料体験版レッスン」や、講座に関連した「読者限定の教材」を提供するのも有効です。

たとえば、講座の導入部分や一部のレッスンを事前に視聴できるリンクをプレゼントすることで、講座の内容を事前に体験してもらい、受講意欲を高めます。

実際に講座を試すことで「これなら続けて学べそう」「もっと知りたい」と安心感を与え、受講者数を増やすことができます。

特別コンテンツを提供

メルマガ読者に対して「アンケートに答えてくれた方全員に〇〇をプレゼント」といった特典を提供するのも効果的です。

アンケートに参加することで、受講者のニーズを把握することができ、読者もプレゼントを受け取れるWin Winの企画です。

回答者に対しては、追加で割引クーポンや特典を提供することで、受講へのハードルを下げ行動を促すこともできます。

メルマガの配信頻度とタイミング

メルマガは、定期的に配信することが大切です。

「頻繁に送るとメルマガを解除される」という方もいますが、お役立ち情報なら毎日配信すべきだと思います。

「毎日◯時にメールが来るのが当たり前」

メールが来ない日は「どうしたのかな?」と思ってもらえる、そんな「見込み客の日常にあなたがいる」という状況を作れればファンになりつつあります。

また、配信のタイミングにも気をつけましょう。

週末や平日の夕方など、見込み客がリラックスしてメールを読める時間帯を意識すると、開封率やクリック率が向上します。

ターゲットが「お勤めの方」なら

- 通勤中:6~8時

- 昼食時:12時

- 帰宅時:18時

- 在宅時:20~21時

主婦なら

家事の合間の

11~14時、21~23時

など、ターゲットの行動パターンを考えて配信しましょう。

LINEの場合は長文が読まれにくく、通知が多いとうっとおしく感じられてしまうので、3日~1週間に1回程度の配信で良いかと思います。

Q&A:よくいただく質問

Q. おすすめのプラットフォームは何ですか?

- Q. おすすめのプラットフォームは何ですか?

-

初めて講座を作る方には、コストパフォーマンのよい「systeme.io」をおすすめしています。

一方、すでに売上が安定している方は、より業務を効率化するために「UTAGE」の利用をおすすめします。

- オンライン講座を作成するために必要なツールは何がありますか?

-

資料作成:Canva、パワーポイント

ビデオ通話:zoom、Google Meet

画面録画:画面ソフト、zoom、Canva

動画編集ソフト:デモクリエイター、カムタジアなど - オンライン講座を始める際に独自のウェブサイトは必要ですか?

-

必ずしも独自のウェブサイトは必要ありません。

systeme.io、UTAGEなどのプラットフォームを利用すれば、サイトがなくても講座を販売できます。

ただし、自分のブランドを確立したい場合や長期的な集客を考えるなら、独自のウェブサイトを持つことが効果的です。

まとめ

オンライン講座作りの成功のカギは、計画的な準備と受講者のニーズにしっかり応えること。

テーマ設定から集客、販売戦略まで、1つ1つのステップを丁寧に進めていくことで、受講者に価値ある学びの場を提供できます。

まずは小さなことから始めて、あなたの知識やスキルをオンラインで広めてみましょう。

今こそ、オンライン講座を通じて多くの人に新しい学びを提供するチャンスです!

コメント